京橋千疋屋について

京橋千疋屋の経営理念

お客様本位

お客様あっての商いであることに日々感謝し、顧客満足を第一に精進してまいります。

信用重視

お客様と生産者様の信用を大切に考え、果物産業の発展に努めます。

和親協力

お互いの信頼を広げ、企業の繁栄と社員の幸福を追求します。

京橋千疋屋の歴史

1881年 京橋千疋屋が誕生

千疋屋総本店三代目・代次郎の妹キヨは、父である二代目・文蔵の時代に番頭として腕を振るった谷治郎吉に嫁いだ。

治郎吉は商才に長けており、文蔵から厚い信頼を勝ち得ていた。商売人の娘として育ったキヨは、自らも根っからの商売人であったと言われる。ある日キヨは「分家させてほしい」と文蔵に切り出した。文蔵はキヨの夫、治郎吉のそれまでの千疋屋への貢献と人柄を見込み、治郎吉への暖簾分けを許した。

明治14年(1881年)1月、神田区松枝町から出た火は折からの強風にあおられ、あっという間に東神田から日本橋馬喰町を焼き尽くし、さらに本所深川にまで延焼した。この火事は明治期最大の大火となった。

その焼け跡がまだ生々しい傷跡をとどめていたころ、治郎吉とキヨは店(千疋屋総本店日本橋本店)を出るとやおら肩を並べて歩き出した。日本橋を渡り終えたところで、キヨは夫に声を掛けた。「この辺でいいかね」。治郎吉は後ろを振り返り、「まだ本店(千疋屋総本店)が見えるよ。もうちょっと歩こう」と答えた。再び2人は歩き出した。しばらくして立ち止まると、治郎吉はもう一度来た道を振り返り、こう言った。「本店(千疋屋総本店)も見えないし、この辺でいいだろう。ここで店を持とう」。そこは現在の京橋、当時の中橋であった。こうして京橋千疋屋の歴史は始まった。(当時は中橋千疋屋)

治郎吉とキヨは中橋広小路に中橋広小路店を開店した。近くには江戸時代からにぎわう大根河岸青物市場があり、さらに料亭や船宿などが立ち並び、花柳界を形成していた。大正3年(1914年)には東京の表玄関となる東京駅が開業。通りには人々が絶えることなく往来し、中橋広小路店は大いに繁盛した。

後に丸ビルに出店し、数寄屋橋際で果物食堂を経営するなど、手広く商売を行い、京橋千疋屋は昭和3年(1928年)に宮内省御用達を拝命することとなります。

歴史フォトギャラリー

1955年(昭和30年)頃〜平成初期までの写真を公開しております。

下のサムネイルを選択すると、上部画面が切り替わります。

1955年(昭和30年)頃の東京駅名店街店。

当時は東京駅八重洲口地上改札口すぐ横に店舗を構えていた。(現在は地下1階)

1960年(昭和35年頃)京橋本店外観

1960年(昭和35年)頃の京橋本店の店内。

果物の需要が非常に多かったこともあり、所狭しと果物を陳列していた。当時は果物のみならずワインやウイスキーなどの酒類も多く取り扱っていた。

1965年(昭和40年頃)原宿店外観

1965年(昭和40年)オープン当初の原宿店店内。

当時としてはトレンドを取り入れた近代的なイメージの内装だった。

1965年(昭和40年)オープン当初の原宿店店内。

当時としてはトレンドを取り入れた近代的なイメージの内装だった。

1965年(昭和40年)オープン当初の原宿店店内。

当時としてはトレンドを取り入れた近代的なイメージの内装だった。

1965年(昭和40年)八重洲地下街開業と同時にオープンした八重洲大地下街店。

東京駅待望の地下街ということもあり、多くのお客様が押し寄せた。

1965年(昭和40年)八重洲地下街開業と同時にオープンした八重洲大地下街店。

東京駅待望の地下街ということもあり、多くのお客様が押し寄せた。

1965年(昭和40年頃)八重洲大地下街店

1965年(昭和40年頃)八重洲大地下街店

1975年(昭和50年頃)原宿店外観

1975年(昭和50年頃)原宿店外観

1975年(昭和50年)頃の原宿店店内。

当時の社長がアメリカ本土のフルーツショップを視察して客席の目の前にフルーツを陳列している様子を参考にして店舗に導入した。

1975年(昭和50年)頃の原宿店店内。

カウンター席と床面には台湾から取り寄せた大理石を使用してラグジュアリー感を演出していた。

1975年(昭和50年)頃の原宿店店内。

目の前でお客様が召し上がるフルーツを選びその場で調理して、スタッフがカウンター越しにトークを交えながらフルーツの美味しさを演出をしていた。

1982年(昭和57年頃)京橋本店外観

平成初期頃の元原宿店外観

平成初期頃の元原宿店外観

平成初期頃の東京駅八重洲地下中央改札正面名店街店

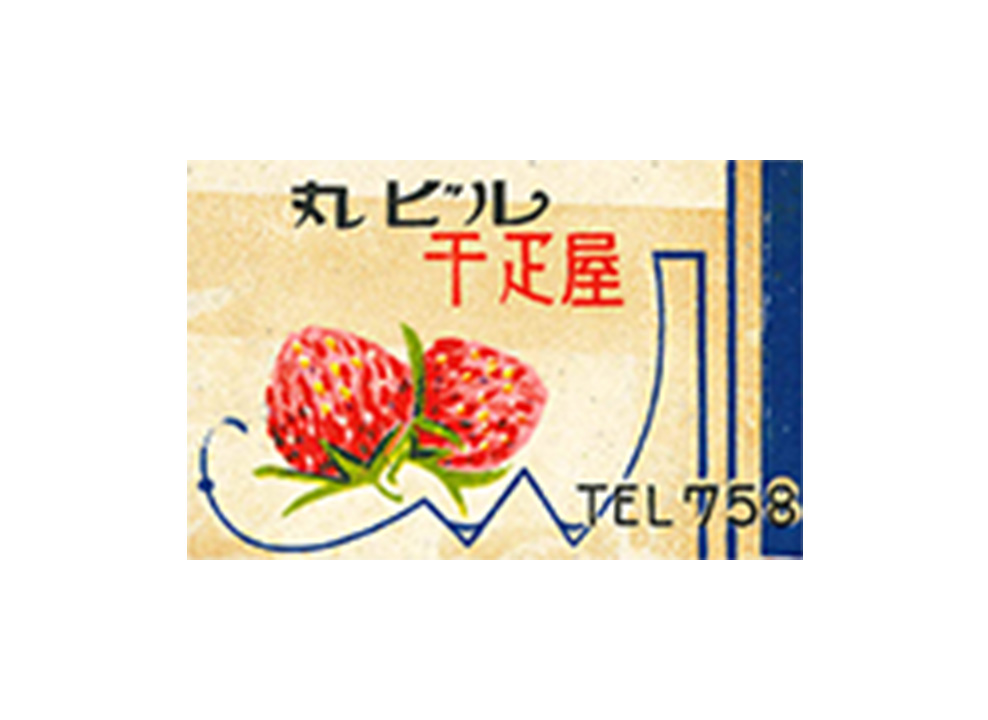

マッチ箱デザインギャラリー

大正時代~昭和初期

季節に合わせた果物をデザインしたマッチをお客様にお配りしていました。

ボタンを押すと季節の果物ごとのデザインをご覧いただけます。

画面をクリックすると大きな画面でご覧いただけます。